Manusia adalah makhluk sosial. Para ilmuan menyebutnya sebagai "zoon politicon". Tidak ada manusia yang mampu hidup dalam kemandirian mutlak tanpa kehadiran orang lain. Meski dibekali akal oleh Allah, tanpa "social partnership" dalam hidupnya, manusia tidak akan berkembang secara optimal.

Dalam sebuah cerita pendek (cerpen) yang ditulis oleh Ibnu Tufail (nama lengkap: Abū Bakr Muhammad ibn 'Abd al-Malik ibn Muḥammad ibn Ṭufayl al-Qaysī), seorang filsuf, dokter, dan penulis dari Andalusia (Spanyol Islam), yang hidup pada abad ke-12 (wafat tahun 1185 M), tentang Hayy ibnu Yqadzan dengan keunggulan akalnya belum menggambarkan tentang sosok manusia yang utuh.

Tokoh Hayy ibn Yaqdzan adalah sebuah alegori filosofis yang sangat terkenal. Diceritakan, ada seorang anak yang tumbuh sendirian di sebuah pulau terpencil dan mencapai pengetahuan tentang dunia dan Tuhan hanya melalui akal dan pengalaman, tanpa bimbingan agama formal. Meski Hayy bisa berkembang secara spiritual dengan panduan akalnya, namun ia tidak mampu mencapai pada puncak kemampuannya dalam mencipta sebuah peradaban.

Kenapa? Karena Hayy hidup bersama seekor rusa di tengah hutan yang suasanya jelas tidak dinamis. Seekor rusa yang dekat dengan Hayy tidak bisa menggantikan posisi sebagai "social partner", sehingga Hayy tidak mampu mengembangkan potensinya secara utuh kecuali dari aspek spiritual dan akalnya yang sejak awal diinsert oleh Allah sebagai distingsi dari makhluk lainnya.

Oleh karena itu, manusia sangat memerlukan "sparing partner" yang intens dalam hidupnya untuk mengasah potensinya. Manusia satu dengan manusia lainnya adalah kompetitor untuk saling mengasah. Tanpa manusia lain, dia akan menjadi kerdil. Tanpa pembanding, tanpa "lawan" yang berimbang, manusia tidak akan mampu mencapai puncak kejayaan. Meskipun sering menjadi ujian bagi sesamanya, tetapi justru manusia akan menjadi "besar" dan "mulia" karena ada "musuhnya".

Lalu bagaimana sebaiknya manusia dalam menjalani kehidupan sosialnya agar menjadi individu yang matang dan bermakna? Dalam menjalani kehidupan sosial, kita sering dihadapkan pada beberapa pilihan, apakah kita ingin dihargai atau malah diremehkan? Apakah kita ingin menjadi pemimpin atau hanya pengikut yang mudah diperalat?

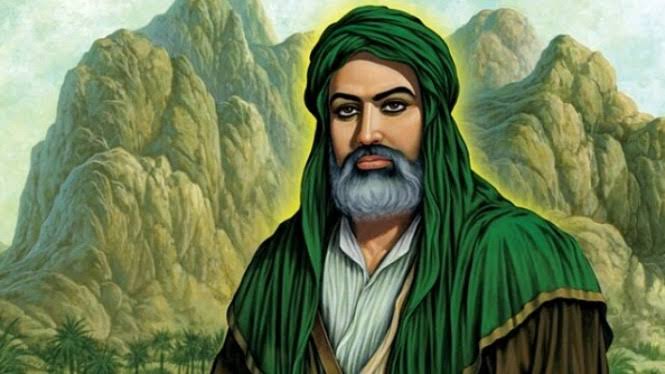

Sayyidina Ali bin Abi Thalib, salah satu tokoh paling bijak dalam sejarah Islam, memberikan pesan-pesan mendalam tentang bagaimana seharusnya kita bersikap dalam bersosialisasi dengan orang lain. Tiga nasihat beliau berikut ini bisa menjadi pegangan yang kuat untuk hidup lebih bermartabat dan bermakna.

Pertama, bersikaplah baik kepada siapapun, karena itu kunci dari kepemimpinan. "Jika kamu bersikap baik kepada orang lain, maka kamu akan menjadi pemimpinnya." Contoh mudahnya, kalau kita mampu memberi banyak hal kepada orang lain, maka kita secara otomatis akan menjadi pemimpin. Jika kita menolong orang lain dengan memberi uang, misalnya, maka orang yang kita tolong dipastikan akan mengikuti kita.

Pesan tersebut sederhana tetapi mengandung makna cukup dalam. Kebaikan bukan hanya tentang memberi atau membantu, tapi juga tentang menghargai, mendengarkan, dan memperlakukan orang lain dengan tulus. Ketika seseorang konsisten dalam berbuat baik, orang-orang di sekitarnya akan menaruh respek, bahkan tanpa diminta. Dari situlah kepemimpinan lahir—bukan dari jabatan, tapi dari keteladanan.

Kedua, janganlah menjadi orang yang murahan, karena harga diri itu jauh lebih penting. "Kalau kamu menjadi orang yang murahan—setiap bertemu orang selalu ingin dikasih uang, ingin dikasih ini dan itu—pasti kamu akan menjadi pecundang".

Sayyidina Ali mengingatkan pentingnya menjaga harga diri. Sering kali, orang terjebak dalam mentalitas meminta-minta, berharap selalu diberi tanpa berusaha. Sikap seperti ini bukan hanya merusak martabat, tapi juga membuat orang lain kehilangan rasa hormat. Dalam bersosial, memberi itu lebih mulia daripada meminta (al-yad al-'ulya khairun minal yad al-sufla), dan menjaga kehormatan diri lebih utama daripada keuntungan sesaat.

Ketiga, jangan menjadi orang yang bergantung kepada orang lain, maka kamu akan menjadi setara. "Jangan pernah merasa butuh pada orang lain, maka kamu akan menjadi setara. Karena jika kita tidak butuh orang lain, maka kita sejajar dengannya." Kesetaraan itu ditunjukkan oleh sikap kita yang tidak mengandalkan atau bergantung kepada sesama. Ketergantungan adalah simbol kelemahan, yang artinya dia tidak setara dengan orang yang "digantungi".

Kemandirian adalah fondasi dari hubungan yang sehat. Saat kita tidak bergantung pada orang lain, hubungan sosial menjadi lebih jujur, tidak ada rasa inferior atau superior. Ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki, kita tidak mudah tergoda untuk merendahkan diri demi mendapatkan sesuatu dari orang lain. Di situlah letak kesetaraan dan kehormatan.

Pesan-pesan Sayyidina Ali ini bukan sekadar nasihat, melainkan prinsip hidup yang relevan sepanjang zaman. Dalam dunia yang makin individualistis dan penuh persaingan, menjaga sikap baik, harga diri, dan kemandirian sosial adalah jalan untuk menjadi pribadi yang kuat dan dihormati. Al-mukmin al-qawiyyu khairun min al-mukmin al-dlaif (mukmin yang kuat itu lebih baik dari mukmin yang lemah).

Mari kita renungkan dan praktikkan prinsip hidup di atas. Percayalah, kemuliaan itu terbangun dari cara pandang dan sikap kita terhadap orang lain, bukan tuntutan kita atas orang lain terhadap diri kita. Bangun "self esteem" kita agar tetap sehat untuk menjaga hidup kita yang tidak hanya pandai bergaul, tetapi juga bermakna, baik bagi diri kita maupun orang lain. Wallahu a'lam.

Hello! I sent a request, but have not yet received a response. Please contact me via WhatsApp. wa.me/+380508607093

Hello! I sent a request but haven't received a response yet. I would be very grateful if you could contact me via WhatsApp. wa.me/+447351288904

Tinggalkan Komentar